✔️ 성과의 개념에 대해 알아보세요

✔️ 새로운 성과관리에 필요한 것을 확인해 보세요

오늘은 간단한 질문을 드리면서 시작해 보겠습니다.

아래 세 가지 문장 중에서 우리 조직에서 이해하고 있는 성과의 개념이 어디에 가까운지 체크해 보시기 바랍니다.

- 우리 회사의 ‘성과’ 개념은 업무활동에 가깝다.

- 우리 회사의 ‘성과’ 개념은 결과에 가깝다.

- 우리 회사의 ‘성과’ 개념은 솔루션에 가깝다.

만약 여러분이 체크한 문장이 1,2번이시라면 오늘 살펴볼 내용이 더 의미가 있을 것입니다.

예전엔 우리가 창출해왔던 성과(Performance)들은 사실 성과라기보다는 업무활동(Activity)의 나열에 가깝거나 아예 결과(Result)에 가까운 것들이었습니다. 예를 들어 “전체교육을 3회 진행했다.”, “고객유지율 10% 올렸다.”와 같이 표현되었죠. 성과를 이렇게 표현한다는 것은 성과라는 것을 이미 사전에 ‘정의’했다는 것을 의미합니다.

하지만 최근 들어 경영환경의 불확실성이 계속해서 증가하고 이로 인해 고성과창출에 대한 고민이 깊어지는 지금, 역설적으로 성과를 사전에 정의하고 이것으로 측정하고 평가하는 것이 오히려 고성과창출의 가능성을 떨어뜨릴 수 있다는 목소리가 나옵니다. 왜냐하면 지식노동자의 성과는 사후적으로 가치를 판단할 수밖에 없는 속성이 있기 때문입니다. 우리 조직이 성과를 위와 같이 표현하고 있다면, 성과의 개념을 다시 생각해봐야합니다.

1. ‘성과 = 결과’ 라고 생각할 때 나타나는 현상

‘성과 = 결과’라고 생각하는 것은 성과라는 개념을 쉽고 명확하게 설명하는 것이기에 별 문제가 아니라고 생각하실 수도 있을 것 같습니다. A라는 회사에서 있었던 일을 예로 들어보겠습니다. A사의 홍보팀에 KPI는 자사 제품의 언론노출 횟수였습니다. (적절한 KPI라고 생각하진 않지만 이번 아티클의 주제에 더 집중하기 위해 그 적정성에 대해서는 언급하지 않겠습니다.) 언론노출 횟수를 늘리기 위해서 홍보팀은 여러 채널을 통해 바이럴을 일으키려고 했지만 생각보다 시장반응은 없었습니다. 그러다 갑자기 A사 제품에 대한 언론노출 횟수가 급증하기 시작했습니다.

이유는 A사의 노력과는 무관하게 한 유명연예인이 V-log에서 해당 제품을 칭찬하면서 바이럴이 눈덩이처럼 불어나 언론노출까지 일어났던 것이죠. 홍보팀은 그해 가장 높은 성과급을 가져갔습니다. 구성원들은 의아했습니다. ‘좋은 결과가 있었던 것은 맞지만, 여기서 성과가 어디에 있는 거야?’, ‘홍보팀 구성원들은 그냥 운이 좋았던 거잖아. 이게 정말 맞는 거야?’

조금은 극단적인 예시 같지만 정도의 차이가 있을 뿐 실제로 많이 벌어지고 있는 일이기도 합니다. 이런 일들이 반복될수록 구성원들의 직무몰입도는 낮아지고, 때론 운에 기대는 것이 합리적이라는 생각을 하는 구성원들도 생겨나게 됩니다.

2. “일상적인 업무가 너무 많아서 성과창출을 할 만한 여력이 없어요”

성과관리에 대한 자문을 하다보면 이와 같은 이야기를 드는 경우가 많습니다. 비슷한 표현으로 “저는 올해 딱히 성과라고 할만한 게 없습니다.”가 있습니다. 이 역시 성과를 뭔가 거창한 재무적인 결과와 연관되지 않으면 성과라고 생각하지 않는 편향이 반영된 표현입니다. 일상업무와 성과창출을 위한 업무를 이분법적으로 구분하는 현상 그 자체가 어쩌면 구성원들이 성과창출을 위한 동기가 낮아지고 있는 원인일 수 있습니다.

일상업무와 성과창출을 위한 업무는 현실에서 구분되지 않고, 일상적인 일이라고 하더라도 그 안에서 내가 가설과 의도를 가지고 변화시킨 것이 있다면 성과로 볼 수 있습니다. 마치 구글의 전 CHRO였던 라즐러 복이 이력서를 쓸 때 'Accomplished [X] as measured by [Y] by doing [Z]' XYZ를 모두 쓰라고 권장했던 것과 같은 맥락입니다. ‘무언가를 만들고 변화시켰다면’ 우린 그것을 성과라고 부를 수 있습니다.

3. 성과를 창출한 경험을 들려주시겠어요?

구성원들에게 “올해 어떤 성과를 창출하셨나요?” 라고 질문하면 앞서 이야기한 것처럼 업무활동(Activity)나 결과(Result)를 나열하는 경우가 많지만 “성과를 창출한 경험을 들려주시겠어요?” 라고 질문하면 조금 다른 결의 답변이 나오게 됩니다.

이를테면 “코로나 상황이 지속되면서 대면교육이 어려워져서 교육효과성이 낮아지고 있다는 이야기가 많이 나오고 있었어요, 그래서 게더타운을 써서 그 안에서 워크숍도 하고, 간단한 모둠활동을 하면 대면 교육 못지않은 효과가 날 것 같더라고요. 게더타운에 가상공간을 만들고 참여자들과 퍼실리테이터 역할을 분담해서 교육을 진행해보니까 참여활성화가 눈에 띄게 증가했습니다. 줌으로 진행할 때에 비해서 개념에 대한 이해도, 현업적용도가 평균 23% 는 올랐어요”

이 답변에는 위에는 없는 요소들이 있습니다.

‘해결해야 하는 상황’(문제의식), ‘솔루션’(성과), ‘결과와의 인과관계’(맥락과 정렬)를 포함한 네러티브가 있습니다. 사전에 ‘정의’하기 어려운 고성과는 보통 이렇게 본인이 주도성을 갖고 조직의 미션에 기여하기 위해서 세 가지 요소를 고려할 때 나타나게 됩니다.

4. 새로운 성과관리를 위해 필요한 것은 ‘더하기’가 아니라 ‘빼기’ 입니다.

여전히 많은 조직들이 우리의 일을 KPI나 목표 달성도와 같이 사전에 성과를 정의내리고 이를 기준으로 평가합니다. 이로 인해 구성원들은 ‘자신의 일’을 숫자를 채워내야 하는 재미없는 일로 인식하게 됩니다. 재미도 재미지만 이런 경영은 최소 기준선을 지키는데 효과가 있을지는 모르겠지만, 높은 성과를 바탕으로 경쟁력을 갖추는 데는 결코 효과적인 방법이 아니라고 생각합니다.

그렇다면 변화를 위해서 우리가 먼저 고민해봐야 하는 것은 무엇일까요? 성과를 ‘과제해결을 위한 솔루션’이라고 정의하는 것은 어렵지 않지만, ‘성과 = 결과’라고 생각하는 뿌리깊은 인식과 균형상태를 변화시키는 것은 쉽지 않습니다.

기존에 성과관리시스템(경영계획, 성과계획, 1on1, 상시 360도 피드백, 의사결정체계, KPI, 성과평가)의 관행을 모두 새롭게 뒤집어 봐야하기 때문입니다. 나아가 성과평가 결과를 적용하는 기본급 결정의 기존 관행들도 이러한 인식을 강화하고 있는 가능성도 있습니다.

구성원들이 ‘성과’ 그 자체에 초점을 맞추고 왜곡이 발생하지 않길 바란다면, 기존의 시스템 중에서 ‘성과’를 결과라고 오해할만한 요소가 있는지 찾아보고, 이를 제거하는 것이 더 중요합니다.

더 나은 성과관리는 늘 있습니다.

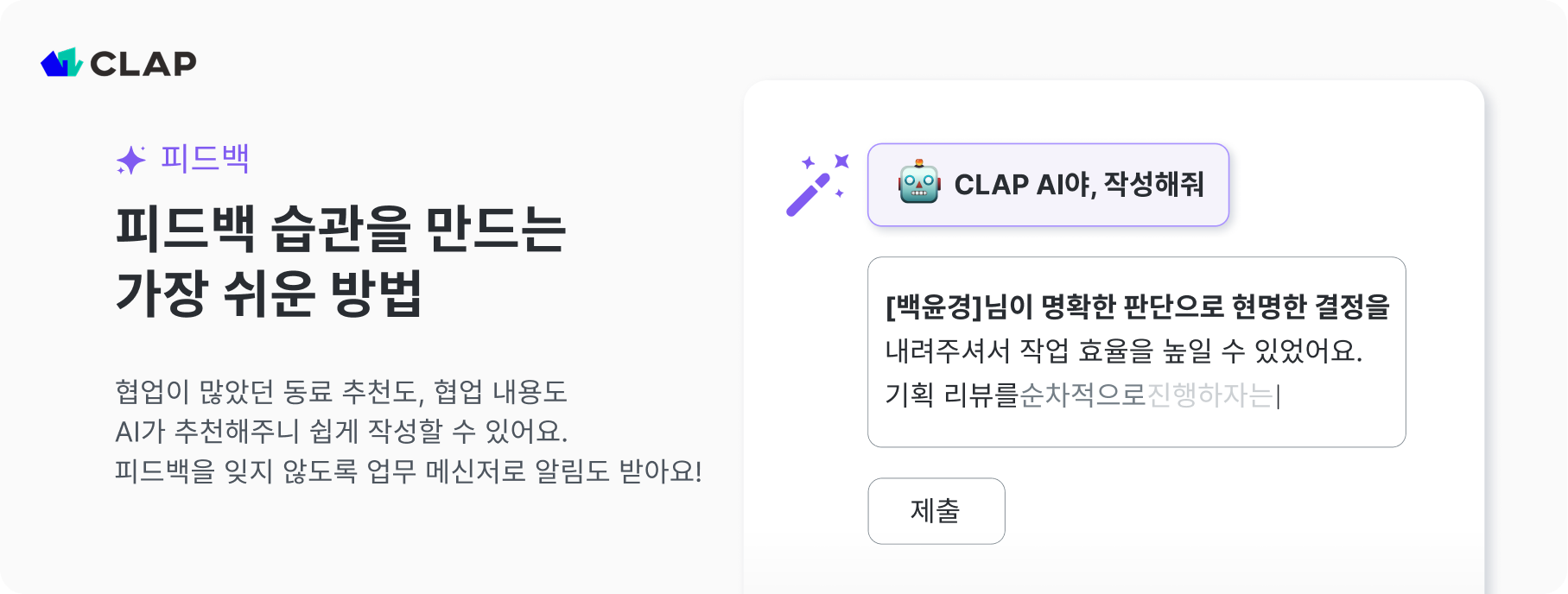

조직 내 피드백 문화를 조성하는 방법을 알고 싶으신가요?

클랩의 '피드백 가이드북'을 다운로드 해 참고해보세요! 다양한 정보와 큰 인사이트를 얻어 가실 수 있어요.

[ 클랩CLAP 더 알아보기 ]